La dominance n’existe pas chez le chien, c’est prouvé scientifiquement !”

“Les études scientifiques, pour une qui dit blanc, on en trouve toujours aussi une qui dit noir !”

“Les sciences, c’est bien, mais dans la pratique, ça fonctionne autrement”

“Est-ce que tu ne pourrais pas me trouver une étude qui dit tel truc ?”

Dès qu’on s’intéresse aux sciences, en particulier dans le monde canin, on se retrouve confronté à un rapport aux sciences ambivalent : entre celleux qui voudraient sincèrement se baser sur “le” Savoir Scientifique, et celleux qui ne voient que contradictions entre ce que disent les sciences et ce qu’iels voient dans leur pratique, “les sciences” se trouvent bien incapables de faire entendre leur propre voix. Entre attirance et rejet, il y a au final assez peu de place pour une représentation fine de ce qu’est la méthode (enfin, les méthodeS) scientifique, de ses réussites mais aussi de ses limites…

Lorsque j’étais étudiant en Philosophie, je me suis retrouvé embarqué, bien malgré moi, dans cette étrange discipline qu’est l’épistémologie, et en particulier cette branche qu’est la Philosophie des Sciences, dans le sillage d’Isabelle Stengers et de Bruno Latour. L’enjeu qui importait alors pour elle et lui, et qui est malheureusement toujours brûlant aujourd’hui, était celui de pouvoir montrer comment les sciences parvenaient à créer des savoirs objectifs tout en étant aux prises avec des enjeux et des biais subjectifs. Comme Donna Haraway, qui tenait la même position, iels se sont mis tout le monde à dos : autant les scientifiques, qui contestaient le fait qu’il puisse y avoir de la subjectivité dans leurs recherches, que les socio-constructivistes, qui, parce qu’il y avait présence de subjectivité, rejetaient toute prétention à l’objectivité des savoirs créés. Evidemment, les choses étaient plus subtiles que ça : je résume très fortement ici ce qui s’est appelé la “guerre des sciences“, pour faire apparaitre le rapport avec ce qui se passe actuellement dans le monde canin, à savoir la question de “que faire avec les sciences ?”. Quelle valeur donner aux études scientifiques ? Quelles conséquences ont-elles dans la pratique ? Que faire des innombrables sujets sur lesquels les études ne sont pas claires, ou même apparemment contradictoires ?

Dans ce sens, j’hériterai de façon majeure, consciente et volontaire, des travaux de Bruno Latour, d’Isabelle Stengers et de Donna Haraway, c’est-à-dire des approches qui embrassent la complexité du réel, mais de façon progressive. Ces trois-là héritent aussi à leur manière de Deleuze et Guattari, et de Williams James. Ca fait beaucoup de name-dropping, mais c’est une des conditions de cette approche, celle des savoirs situés : être clair sur “d’où on part”, sur “d’où on parle”, identifier, nommer, expliciter les influences qui nous construisent. Car c’est en éclairant nos parts de subjectivité qu’on peut construire de l’objectivité.

L’idée principale, c’est de ne pas aborder les savoirs comme étant soit totalement vrais, soit totalement faux, mais que leur valeur se mesure à leurs critères de validité. Prenons l’exemple d’un chercheur démontre que lorsqu’on applique des électrodes à tel endroit du cerveau d’un rat, il se passe telle conséquence. Evidemment, ce chercheur a peut-être obtenu le financement de son labo parce que sa femme est la belle-soeur du directeur d’un fonds d’investissement offshore, et peut-être que les étudiants qu’il a choisi pour travailler sur ses recherches sont ceux qui le flattaient. Evidemment, le fait de faire des expériences in-vivo sur des rats impliquent un système culturel de valeurs dans la société où il est acceptable de découper des animaux comme on découpe du tissu, et on peut questionner ce système de valeurs. Mais le savoir produit, il l’aura produit en tentant de respecter au maximum les critères de validité des sciences expérimentales, à savoir notamment de construire un dispositif qui lui permette de poser une question précise au réel, en isolant une seule variable, et en documentant son expérience de manière à ce que d’autres chercheurs ailleurs dans le monde puissent la reproduire pour vérifier s’ils obtiennent les mêmes résultats, et qu’ils puissent en relever les erreurs ou les imprécisions le cas échéant.

Et cela vaut autant pour les savoirs scientifiques que pour d’autres formes de savoirs : une pratique peut très bien fonctionner et avoir des résultats réels et fiables sans pour autant respecter la méthode scientifique. Leurs critères de validité sont par contre différents.

Est-ce que pour autant tout se vaut, astrologie et neurosciences, psychanalyse et médecine ? Non bien sûr. La question des critères de validité est fondamentale : si la valeur des résultats scientifiques est conditionnée par les critères de validité de la méthode scientifique expérimentale, c’est le cas également pour n’importe quel savoir.

Par exemple, pour revenir au monde du chien, les pratiques coercitives ont une certaine validité, bien sûr, dans le sens où elles « fonctionnent »… selon leurs propres critères. Évidemment si on aborde ces pratiques à partir d’autres critères, par exemple des critères éthiques ou scientifiques, c’est une toute autre histoire. Si on se base sur les critères établis par les pratiquants de ces méthodes, elles sont évidemment efficaces, sinon ils auraient adoptés d’autres méthodes qui sont plus efficaces selon ces critères. Si on accorde de l’importance à des critères éthiques ou scientifiques, cela devient évidemment inacceptable. Ce n’est donc pas une question absolue d’efficacité, objective et détachée, mais une question de savoir à quels critères on donne de l’importance.

C’est toute la nuance de cette approche épistémologique : il faut être capable de reconnaître que chaque pratique, chaque savoir répond à des critères différents… tout en étant capable de prendre position sur base des critères qui nous semblent importants à nous. Comme dirait Isabelle Stengers, il s’agit de comprendre les questions qui importent pour les pratiquants, tout en reconnaissant aussi que ce qui importe pour nous peut être très différent.

Comment sortir du relativisme, dans ce cas ?

C’est une question importante, et, personnellement, je trouve beaucoup de pertinence à l’approche d’Isabelle Stengers et à celle de Donna Haraway, et ce sont celles que je vais proposer avec ce blog.

La première est celle d’Isabelle Stengers, qu’elle développe avec Didier Debaise dans « Au risque des effets », en héritant de William James : certains savoirs, certaines approches « amincissent » le monde, c’est-à-dire plaquent sur le monde des explications qui réduisent sa richesse, tandis que d’autres l’ « épaississent », le « compliquent », c’est-à-dire enrichissent notre compréhension du monde en valorisant sa complexité. L’exemple le plus classique de théorie « amincissant » le monde est le freudisme originel : toutes les attitudes humaines sont ramenées au désir de la mère. Tout et son contraire est ramené sous une même explication valable dans tous les cas, avec pour seule variation les détours pour y revenir (comme le refoulement qui explique les contradictions apparentes). Toute la richesse du monde importe peu, puisque l’explication est déjà trouvée sans qu’il n’y ait besoin de s’intéresser, de se laisser interroger par cette richesse. La complexité du monde n’a aucune importance, elle est résumée et caricaturée avant même d’avoir pu s’exprimer.

Au contraire, une approche qui « épaissit » le monde est une approche qui embrasse cette complexité du monde, qui se laisse interroger par les différences et par les finesses. C’est par exemple le cas lorsqu’on combine plusieurs approches de manière pluridisciplinaire, en faisant communiquer ces différentes approches, en faisant dialoguer leurs critères pour enrichir méthodiquement notre vision du monde… ou du chien. Individuel.

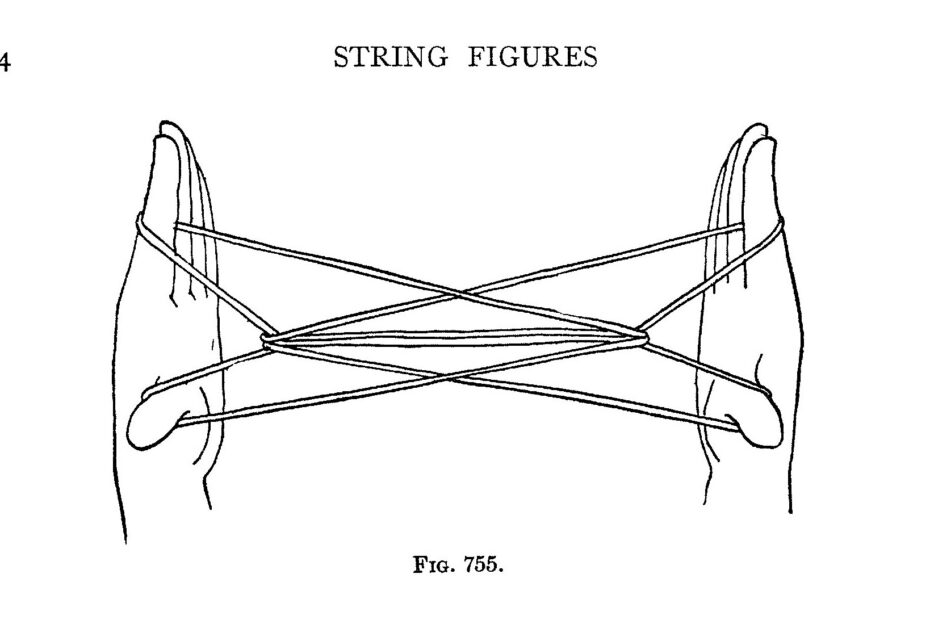

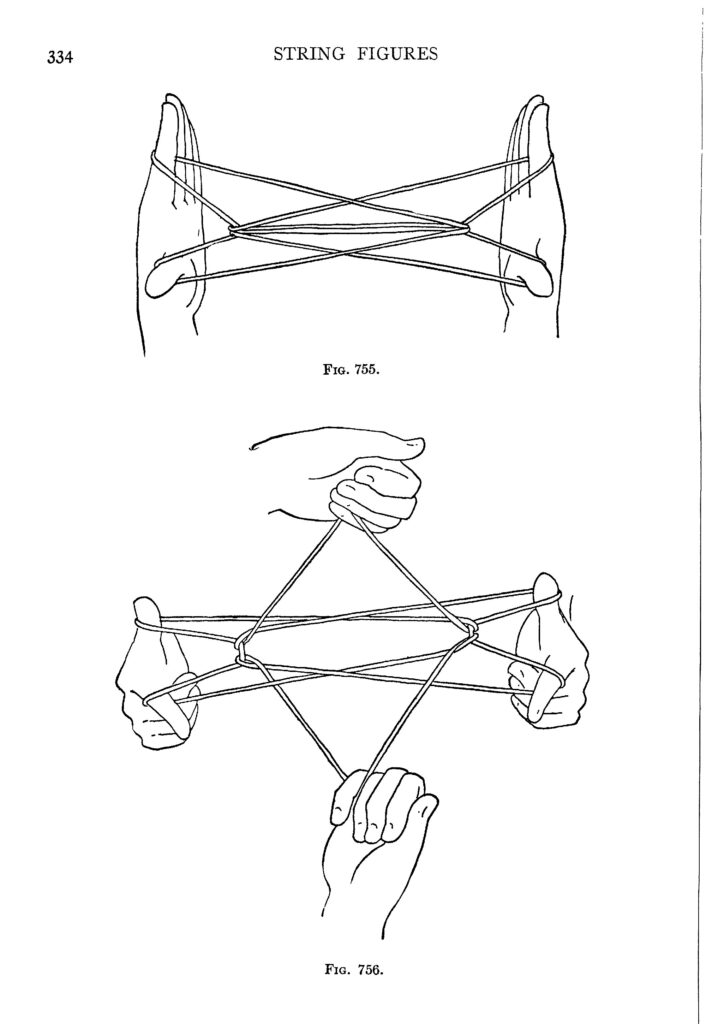

La deuxième approche, c’est celle des « jeux de ficelles » (String figures) de Donna Haraway : les concepts, les approches, les écrits, ne sont pas des vérités, mais des propositions, comme lorsqu’on joue, enfant, à tendre entre nos mains une ficelle dont les deux bouts sont noués ensemble, dans le but que l’autre la saisisse par deux points, la retende entre ses propres mains, et la repropose au suivant. Chaque proposition est un pari : en fonction de ce que je propose, et en fonction de la façon dont l’autre le reprend, ce qu’iel en fera tiendra ou ne tiendra pas. On ne le sait pas forcément d’avance, ni l’un ni l’autre : on parie que par ce geste d’offrir et de reprendre, on construira un pas plus loin.

Ce sera la proposition de ce blog, et la conclusion de cet article : ce que je proposerai en écrivant ne seront pas à prendre comme des vérités, mais comme des propositions à reprendre, pour que vous puissiez essayer de construire quelque chose, un pas supplémentaire qui vous sera propre, si tenter de prendre ce relais, d’hériter vous aussi de ces propositions, si cela vous intéresse.