Nous avons tous déjà entendu, sous une version ou une autre, l’argument : “la science, c’est bien, mais moi je vois bien que dans la pratique ça ne marche pas comme ça !”, en particulier chez des personnes dont les méthodes entrent en conflit avec les savoirs scientifiques… Mais il nous arrive également d’entendre son opposé : “la modification comportementale, c’est scientifique !”.

Au sein du monde canin en positif1, le premier apparait immédiatement comme problématique… le second est par contre plus courant, et parait intuitivement plus logique, moins problématique. Pourtant, les deux posent sont incorrects, tout en posant la même question, celle du rapport entre sciences et pratique2 : les deux sont-elles deux mondes différents, sans aucun lien (position anti-intellectualiste : la théorie est construite par des savants dans leur tour d’ivoire, complètement déconnectés de la réalité), ou au contraire, la pratique du comportement canin peut-elle être scientifique (spoiler alert : non, mais ce n’est pas un problème) ?

Une plongée en profondeur

Pour explorer cette question difficile, je vais devoir vous emmener très loin au fond des choses. Ce sera sans doute un peu ardu, et il faudra s’accrocher, surtout pour ceux et celles d’entre nous qui n’ont pas l’habitude d’analyser de manière critique des études scientifiques, mais ça va aller ! Faites-moi confiance, on va partir d’un cas très concret, et suivre le chemin qui part du développement d’un modèle scientifique jusqu’à la façon dont une praticienne a construit, pour sa pratique d’amélioration du bien-être des animaux, un outil qui hérite de ce modèle scientifique. Après cette plongée au fond des choses, les différences fondamentales entre une science et une pratique apparaitront clairement, et on pourra commencer à entrevoir comment les deux peuvent s’articuler en respectant leurs particularités mutuelles. Et grâce à ça, nous serons bien outillés pour explorer, dans le prochain article, les particularités du monde canin en positif, et sur quel mode cette pratique peut ensuite s’articuler aux autres pratiques qui la concernent… Mais commençons par le début : d’un modèle scientifique à une pratique canine.

Modèle scientifique : le Judgment Bias Test

Dans son livre “Mood Matters”, Karin Pienaar nous présente un outil qu’elle a développé, le modèle MHERA, dans le but d’aider les pratiquants du comportement animal, notamment canin, à faire un bilan des états émotionnels d’un animal de manière détaillée, afin de construire ensuite un plan d’amélioration concret et adapté à cet individu et à son contexte particulier. Pour la construction de ce très chouette modèle, Karin Pienaar se base notamment sur le “Judgment Bias Test”, un dispositif scientifique permettant de situer l’état émotionnel d’un animal non-humain à un moment donné, sur un axe optimisme/pessimisme.

Le Judgment Bias Test tire son origine d’une question très particulière au sein des sciences du comportement animal : chez les humains, lorsqu’on veut connaitre l’état émotionnel d’une personne, on peut interroger la personne, pour qu’elle nous l’exprime verbalement. Il faudra peut-être utiliser des techniques particulières pour permettre que la personne identifie ce qu’elle ressent, mette des mots dessus, etc, mais quoiqu’il en soit, on peut avoir un certain accès à l’état émotionnel des personnes via le fait que la personne est capable de prendre conscience de ce qu’elle ressent, et de l’exprimer via le langage. Lorsqu’il s’agit d’animaux non-humains, nous n’avons pas la possibilité de leur demander de nous exprimer leur état émotionnel : nous ne savons même pas s’ils ont conscience ou non de leur propre état émotionnel. Afin de répondre à la question : “le biais cognitif existe-t-il aussi chez les animaux”, ou autrement dit “les animaux peuvent-ils être optimistes ou pessimistes”, il a donc fallu inventer, construire et tester un dispositif expérimental qui devait permettre aux scientifiques de mettre des animaux en situation de répondre à cette question. C’est-à-dire un dispositif qui permette de garantir que non seulement la réponse ne soit pas un artefact créé par le dispositif expérimental, mais qui garantisse aussi que la réponse en question réponde bien à la bonne question et pas à une autre.

Pour bien clarifier cela, je vais faire un tout petit détour par l’histoire de Clever Hans. On reviendra probablement un autre jour sur ce cas plus finement, mais pour faire simple, Clever Hans était un cheval qui parvenait en apparence à résoudre des opérations mathématiques en donnant à chaque fois la bonne réponse. On lui demandait “2+2= ?”, et Hans tapait quatre fois du sabot et s’arrêtait. A force de varier les paramètres du test, il est finalement apparu que Clever Hans ne faisait pas l’opération mathématique, mais observait finement ses interrogateurs pour déterminer à partir de leur non-verbal la bonne réponse à donner. Autrement dit : le dispositif expérimental posait la question “Hans sait-il calculer ?”, mais Hans répondait à une toute autre question : il répondait “Oui, je sais bien vous observer”, comme si la question était “Sais-tu, en nous observant, déterminer le moment où nous avons envie que tu t’arrêtes de taper du sabot ?”.

On le voit, lorsqu’iels veulent vérifier une hypothèse, les scientifiques doivent être à la fois extrêmement inventifs (pour imaginer un dispositif concret qui vérifie leur hypothèse), et extrêmement précis et exigeants, pour neutraliser toutes les variables possibles et s’assurer que le dispositif ne permette à l’objet tester de répondre qu’à leur question bien précise, et pas à une autre. En l’occurrence, c’est l’étude de Harding et al. (2004) qui réalise cette avancée, en construisant un dispositif qui permet de démontrer plusieurs choses en cascade : que des animaux peuvent être optimistes ou pessimistes, que cet état affectif affecte leur comportement, et que le dispositif permet bien d’attribuer uniformément le comportement testé à cet état affectif.

Pour être très précis (rappelez-vous du cas de la dominance : les dispositifs expérimentaux ne permettaient pas de prouver que cette théorie était bien la plus pertinente pour analyser l’organisation sociale d’un groupe, mais permettaient, si on voulait regarder les choses à travers les lunettes “dominance”, de trouver quel individu était tout en haut de la hiérarchie), le dispositif expérimental ne démontre pas la pertinence du modèle optimisme/pessimisme, ni ne démontre qu’il s’agirait d’un trait de personnalité immuable de l’individu : il démontre uniquement que, pour autant qu’on accepte que ce modèle est pertinent chez l’humain, alors il est aussi valable chez les animaux non-humains, et on a une manière de situer un individu sur cet axe par un test basé sur des comportements, pour autant qu’on respecte strictement le protocole.

Vous êtes toujours là ? C’était un peu compliqué, mais le but était justement de montrer qu’un dispositif expérimental, pour être pertinent, oblige justement les scientifiques à être extrêmement précis et exigeants, sans quoi ils ne peuvent pas réussir à permettre que ce soit le “réel”, l’ ”objet” (au sens large, dans une expérience de psychologie expérimentale, l’objet peut être un humain) de l’expérience qui réponde ( = que la réponse ne soit pas un artefact créé par le dispositif) à la question, et qu’il réponde bien précisément à la question qu’on veut poser.

On voit immédiatement pourquoi il est très compliqué de généraliser correctement les résultats d’une étude. Si on vulgarise l’étude de Harding et al. en disant “Comme les humains, les animaux se divisent en deux catégories : les optimistes et les pessimistes”, on trahit l’étude, en lui faisant dire ce qu’elle ne dit pas. Elle ne démontre ni qu’optimiste/pessimiste est un trait de caractère (elle parle d’un état affectif au moment du test, sans s’avancer sur sa permanence dans le temps), ni que le modèle optimisme/pessimisme est “la réalité” (cf la question de la dominance). Elle dit juste que, SI on considère que ce modèle est pertinent ALORS on peut l’appliquer aussi aux animaux, ET on peut situer l’état affectif d’un animal donné, au moment précis du test, sur cette échelle, via un test comportemental. S’il s’agit de rats, on peut appliquer le dispositif tel quel, s’il s’agit d’autres animaux, il faudra construire un autre dispositif adapté. Et chaque nouvelle étude qui sera faite devra donc évaluer jusqu’où elle pourra s’éloigner du dispositif original tout en restant pertinente : c’est un jeu d’équilibre, où on veut poser une pièce un peu plus loin pour agrandir la construction, mais il on la pose trop loin, elle ne tient pas.

Mais alors, que peut-on tirer d’une étude ? Il suffirait d’appliquer le même dispositif dans la pratique !

Tout d’abord, on l’a vu, il est essentiel de respecter la question posée par l’étude, et ne pas la transformer en tout autre chose. Par exemple, les études concernant le biais cognitif ne cherchent à aucun moment à déterminer quelle proportion de la population canine est optimiste ou pessimiste. Elles ne permettent donc pas de situer un individu par rapport à une “moyenne”. Elles ne visent pas non plus à fournir un dispositif clé sur porte qui pourrait être appliqué à n’importe quel chien (on commence à arriver à la question de l’illusion d’une pratique comportementale “purement scientifique). Revenons sur le dispositif en question.

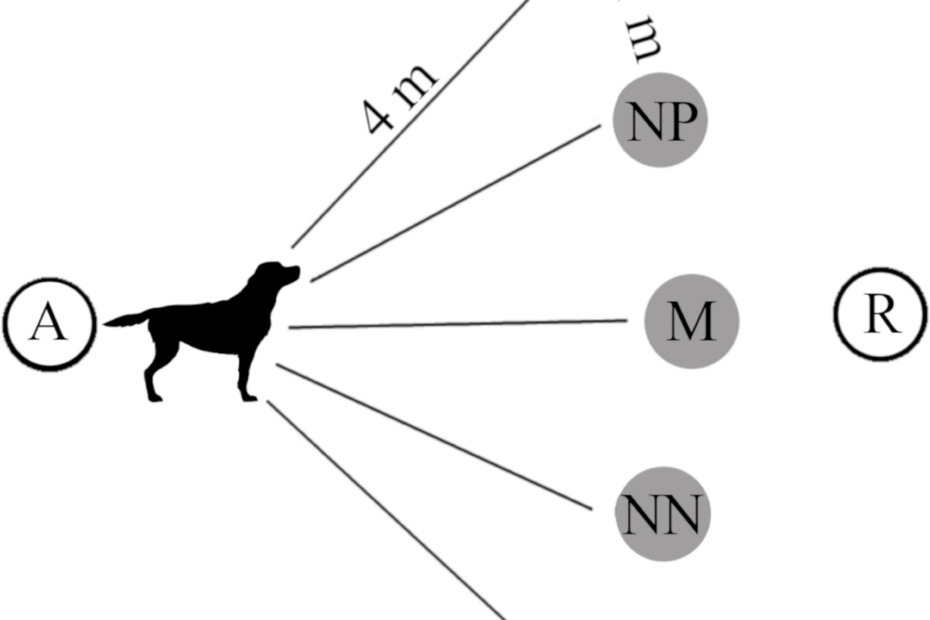

Le JBT consiste, pour les chiens, à entrainer tout d’abord le chiens à travers une série de répétitions, à ce qu’un contenant situé à gauche devant lui contienne toujours une friandise, et qu’un contenant situé à droite n’en contienne jamais. Ensuite, de répétition en répétition, les contenants sont rapprochés, celui contenant une friandise étant toujours situé à gauche, et celui ne contenant rien étant toujours situé à droite. Le but est de construire une double attente, qui va ensuite être rendue ambiguë quand on placera le contenant pile au milieu, afin de voir si le chien va considérer ce contenant du milieu comme étant un contenu “plein”, associé à un contenant “gauche”, ou s’il va s’attendre à ce qu’il soit vide.

Pour que seule la variable “état affectif” fasse la différence entre les chiens qui iront rapidement vers ce contenant “M” et ceux qui s’en approcheront de manière moins enthousiaste, il faut donc que jusqu’à cette étape finale, le chien ait pu passer à travers tous les exercices précédents de manière neutre. Cela signifie donc que pour pouvoir aller jusqu’au bout du test, il faut déjà un chien qui soit capable d’entrer avec son gardien dans le laboratoire, c’est-à-dire un lieu inconnu, avec des odeurs inconnues, rempli de personnes inconnues, tout en restant dans un état affectif neutre (= qu’il soit capable d’aller de manière enthousiaste vers les contenants à gauche contenant de la nourriture, et d’avoir un comportement différent vis-à-vis des contenants de droite, vides). Il faut donc un chien suffisamment sociable et bien dans ses pattes pour pouvoir se prêter à des exercices nouveaux dans un endroit inconnu sans que le stress ne vienne perturber l’expérience. Exit les chiens anxieux, réactifs humains, ou peu socialisés. Exit également les chiens qui ont un rapport problématique avec la nourriture, ou qui ne sont pas attirés par la nourriture standardisée proposée (cette variable doit être neutre, donc la même nourriture doit être utilisée avec tous les chiens participants). Il serait par exemple également impensable de capturer au baton de capture un chien errant qui n’a jamais vécu à l’intérieur d’un bâtiment humain, et de l’emmener directement au laboratoire pour le placer face au dispositif expérimental3.

Dans le cadre de la question posée par l’expérience, toutes ces conditions n’ont pas d’importance, car le but de l’étude n’est pas d’établir un protocole pratique pour permettre aux comportementalistes de tester n’importe quel chien, tout comme le but n’est pas non plus d’établir une sorte de vérité statistique valable pour l’entièreté de la population canine mondiale. Et cela signifie donc clairement qu’on ne peut en aucun cas simplement reprendre le dispositif décrit et l’appliquer dans la pratique de la modification comportementale : ce dispositif est construit dans le but de répondre à une question précise, théorique, et les limitations du dispositif sont liées précisément à cette question. Si on utilise le même dispositif pour répondre à une autre question (est-ce que tel chien concret, individuel, est plutôt optimiste ou pessimiste au moment de mon test), on utilise un tournevis pour planter des clous, sans même se rendre compte que ce n’est pas du tout adapté.

Si on ne peut pas directement appliquer les sciences, comment peut-on être scientifique dans notre pratique ?

Eh bien on ne peut pas. Pour une raison toute simple : ce qu’on fait, dans la pratique de la modification comportementale canine (que ce soit en tant que gardien ou en tant que professionnel), ce n’est pas de la science, c’est de la modification comportementale. On ne vise pas à produire ou améliorer des modèles de connaissance théorique sur un objet abstrait : on cherche à aider un chien particulier, individuel, concret. On ne cherche pas à construire un meilleur modèle scientifique expliquant ce qu’est ou n’est pas “le” chien en tant qu’espèce, en tant qu’abstraction réunissant tous les chiens du monde ; on cherche à aider Mirza la petite chihuahua qui a peur des vélos et du yorkshire des voisins qui lui crie dessus à travers la haie, ou Luke le chien des rues roumain qui vient de débarquer à Paris et doit s’adapter à cette nouvelle vie dans un appartement de 30m2 avec des promenades en laisse quand ses gardien·ne·s l’ont décidé.

Il faut donc reconnaitre et accepter cette différence : dans le cadre de la recherche scientifique, les différences individuelles entre Mirza et Luke sont considérées comme un biais qui entache l’expérience4, et qu’il faut neutraliser au maximum via le dispositif, pour que Mirza et Luke soient interchangeables, et que leur état affectif au moment de l’expérience soit la seule variable qui influence le résultat ; dans le cadre de la (bonne) pratique comportementale, c’est tout l’inverse : on s’adresse spécifiquement à un individu avec toutes les particularités, et le fait que sa situation semble avoir peu de différences avec un autre individu auquel on a eu affaire par le passé fait au contraire émerger un risque… celui de trop comparer et de négliger les différences.

L’objet (le Chien abstrait, en tant qu’espèce, au-delà des différences individuelles vs Mirza, individu concret avec une situation spécifique, concrète, avec son milieu de vie concret, les autres animaux de la maison, les voisins, les routes de campagnes avec le tracteur du fermier Marcel qui n’aime pas les chiens et klaxonne quand il nous voit…) étant différent, et le but (améliorer les modèles scientifiques de connaissance du Chien vs aider un individu à mieux vivre dans son environnement) étant différent, on est donc dans un cadre tout à fait différent. Il faut donc construire quelque chose d’autre, construire un nouvel outil qui nous aide à répondre à ce que vise notre pratique en particulier. Et c’est là qu’on revient à ce que fait Karin Pienaar avec le modèle MHERA.

Des sciences à la pratique

Dans Mood Matters, Karin Pienaar assume pleinement cette articulation très précise entre les sciences et la pratique : elle vulgarise la théorie relative au JBT, pour que le lecteur comprenne bien d’où elle part, et comprenne bien les exigences particulières du dispositif expérimental. Ensuite, elle indique expressément qu’il est impossible de soumettre un animal particulier, concret, à ce dispositif : il y a déjà les limites dont j’ai parlé plus haut, mais aussi le fait que cela demanderait l’accès à un laboratoire situé physiquement à un endroit où l’animal pourrait être amené, que cela demanderait un long processus d’apprentissage pour faire passer le test… et finalement, il y a le fait que ce n’est pas utile. L’objectif étant d’aider l’animal à mieux vivre dans son environnement particulier, le rôle de l’outil est simplement d’établir des points de référence pour donner un point de départ au travail, et pouvoir ensuite fixer un objectif et situer l’évolution. On est dans quelque chose de très pratique. Et dans ce cadre-là, on peut utiliser des outils qui ne répondraient pas aux exigences précises d’une étude scientifique, mais qui ont tout leur intérêt dans la pratique…

Dans le cadre de l’expérimentation scientifique, ce qui importait était de pouvoir comparer plusieurs animaux différents en gommant leurs différences individuelles, pour que la comparaison puisse se faire selon le mantra mathématique connu “toutes choses étant égales par ailleurs”. Dans le cadre du travail pratique d’amélioration de la situation de vie d’un animal précis, la comparaison ne se fera plus entre des individus différents, mais sur un même individu, entre des moments (temporels) différents. On peut donc sans aucun problème utiliser tout un tas d’éléments qui auraient été impensables dans le cadre d’une expérimentation scientifique… Pour identifier le biais cognitif, donc la valence de l’attitude du chien face à un élément ambigu, on peut recourir à quelque chose de très simple et d’horriblement subjectif et baisé : demander au gardien comment il (ou elle) considère que le chien réagit, de manière générale, face à un stimulus inconnu, comme un nouvel objet5. La perception subjective du gardien ou de la gardienne devient une force sur laquelle on peut compter, alors qu’elle aurait été un horrible biais dans le cadre de l’expérimentation scientifique. On peut même prendre en compte d’autres variables : est-ce que le chien aura le même biais cognitif lorsqu’il est chez lui ou lorsqu’il est au parc ? Tout l’inverse de neutraliser l’influence du lieu… On peut également négliger totalement un autre biais, celui de l’apprentissage : dans notre cas, peut-être que le chien est habitué à rencontrer régulièrement des objets nouveaux, et a donc construit un historique positif de confrontation avec des objets ou des personnes inconnues. Scientifiquement, ce serait un biais qui pourrait ternir notre expérience si un chien a une expérience particulière à être confronté positivement ou négativement à des stimuli inconnu, alors qu’un autre chien de la cohorte a un historique différent6. Au contraire, dans le plan de traitement, on va même travailler ce biais, alors que dans un cadre scientifique on aurait cherché à le neutraliser. On peut donc faire une force de tous ces biais : utiliser les lieux où le gardien ou la gardienne sait, par son expérience subjective de son chien, que ce dernier sera plus optimiste, et l’exposer à des expériences positives d’objets inconnus, en mettant tous les biais positifs possibles de notre côté, pour que notre chien apprenne à devenir plus optimiste, de manière générale. Biaiser volontairement l’expérience pour rendre notre « objet » de moins en moins neutre : quelle aberration, si on regarde cela à travers les lunettes des sciences, mais quelle réussite, si on regarde cela à travers les lunettes de la pratique de l’amélioration du bien-être de l’individu !

Comme on le voit, on est dans cadre totalement différent : ce qu’on fait ce n’est en aucun cas “de la science”, et donc les exigences sont totalement différentes. Karin Pienaar utilise donc les études scientifiques, mais elle les utilise non pas pour les singer ou les “appliquer”7, les “transposer”, comme on le ferait dans le cadre de la recherche scientifique pour faire une nouvelle étude basée sur la première, mais elle les utilise pour créer quelque chose de nouveau, basé sur ces études, quelque chose qui réponde aux objectifs et aux exigences propres de sa pratique à elle. Comme lorsqu’on crée une peinture, ou une photo, basés sur ce qu’on voit. Ou plutôt, pour être plus précis, comme si on peignait un tableau sur base d’une photo d’un endroit où on n’est jamais allés, qu’on ne peut pas observer directement : les exigences de la peinture à l’huile, ou de la sculpture, ne sont pas celles de la photographie. On va donc construire autre chose, et non s’illusionner en pensant qu’on peut simplement reproduire le contenu d’une pratique à une autre sans transformation. Un pinceau n’est pas un appareil photo.

Vers une écologie des pratiques

Mais du coup, si on ne fait pas de la science, et si les contenus scientifiques ne sont qu’une source d’inspiration, qu’un outil pour créer autre chose… Si nos critères ne sont pas ceux des sciences, qu’est-ce qui nous reste ? Sur quelle base peut-on encore faire la différence entre utiliser les sciences, et utiliser l’astrologie ou la communication animale ? Pourquoi se baser sur les sciences plutôt que sur autre chose ? Comment peut-on encore tenir position face aux pratiquants de l’éducation traditionnelle qui nous disent que ce n’est qu’une qu’une question d’opinion, que nous avons juste choisi d’utiliser des outils différents, nous les frifri et eux le collier électrique, nous les sciences et eux la force de leur longue expérience en club canin ?

Eh bien ça, ce sera pour la prochaine fois… J’essaierai de travailler cette question-là, et de proposer une façon d’articuler tout ça pour défendre un positionnement qui nous permette de tenir à cette idée fondamentale dans le monde canin en positif : que non, tout ne se vaut pas (et, spoiler alert : ce ne sera pas du tout basé sur les quadrants). Que les sciences ont une place très particulière, et très importante dans cette pratique, certes, mais qu’on n’a pas pour autant besoin de courir après cette illusion absurde de vouloir « être scientifique ». Et que, tout comme pour nager il faut à un moment lâcher le bord du bassin et avoir confiance en ses propres forces, il est tout à fait possible de construire une pratique forte, avec des exigences strictes et solides, sans s’accrocher désespérément à des critères qui ne sont pas les nôtres. On sait que le bord est là, on connait sa solidité, et c’est important de pouvoir y compter dessus, mais le sol n’est pas l’eau, et nager demande de pouvoir se rendre dans l’eau sans être terrifié par l’absence de sol.

Mais il aurait été beaucoup trop long de développer tout ça dans un seul article : il fallait d’abord commencer par débroussailler un peu le rapport entre “sciences” et “pratique”, ou plutôt, entre ces deux pratiques que sont les sciences expérimentales et la modification comportementale.

- Je reviendrai dans le prochain article sur ce que j’appelle « le monde canin en positif ». Pour le moment, disons que ce sont toutes les personnes, gardien·ne·s et professionnel·le·s, qui se reconnaissent comme y appartenant. ↩︎

- la pratique de la modification comportementale, dans notre cas ↩︎

- Une étude (Burani et al., 2020) est d’ailleurs revenue sur ces biais / conditions de sélection dans le cadre de l’utilisation de ce dispositif avec des chiens de refuge. ↩︎

- Voir à ce sujet Burman, 2014, qui y consacre spécifiquement une section de son article. Voir également l’article d’Isabelle Stengers « Le médecin et le charlatan », dans « Médecins et sorciers » ↩︎

- Paradoxalement, c’est même encore plus fiable, car le gardien ou la gardienne pourra indiquer quelle est la tendance générale chez son chien, donc ce qui est plus proche de son tempérament, de sa personnalité, que des aléas d’un moment particulier où le test serait fait, et qui pourrait ne pas être représentatif de l’attitude habituelle du chien ↩︎

- Voir Wilson et al., 2023 ↩︎

- Et non, il ne s’agit pas non plus de s’en sortir par cette pirouette : « c’est de la science appliquée ! ». Car il ne s’agira pas d’appliquer une méthode abstraite, des formules prédéterminées, à un objet dont les particularités individuelles seront vues comme des paramètres, des imperfections… Il s’agira bel et bien de construire quelque chose de nouveau, de spécifique à chaque cas, avec des outils différents (donc certains ne seront peut-être même pas scientifiques !), dont le choix et la façon de les utiliser sera dictée par les particularités du chien. ↩︎