Cet article a un projet ambitieux et qui me tient à coeur : essayer d’assainir le rapport entre les sciences et l’éducation positive canine.

Notre attrait pour les sciences canines est bien sûr légitime, et il est au fondement de notre pratique. La définition classique de l’éducation positive, celle qu’on retrouve sur la plupart des sites et dans la plupart des livres, se base d’ailleurs sur un contenu scientifique particulier : les fameux “quadrants” du conditionnement opérant. Ces quadrants sont d’ailleurs le lieu de batailles enflammées entre les pratiquants de l’éducation positive, qui se définissent par l’utilisation exclusive du renforcement positif (r+) et de la punition négative (p-), là où des éducateurs mixtes ou traditionnels diront : “s’il existe quatre quadrants, c’est stupide de n’utiliser que la moitié, alors que les 4 existent dans la nature !”.

Et pourtant, à côté de ça, l’éducation positive canine est bien plus que ces simples quadrants, et l’y résumer serait s’arrêter à la lettre A de l’alphabet : consentement, émotions, besoins de l’espèce, agentivité, enrichissement, attachement, apprentissage par association, apprentissage social… Tout ça dépasse largement ce modèle du conditionnement opérant : cette définition basée sur le r+/p- est au final très pauvre, craque de partout, et nous limite plus qu’autre chose… Bien sûr, il n’est pas question d’abandonner le conditionnement opérant, ou de commencer à utiliser des torcatus… Mais et si ce focus sur le r+/p- masquait ce qui importe réellement pour nous ? Allons encore un pas plus loin : et si cette définition nous maintenait dans une relation malsaine aux sciences, qui est délétère pour les deux, autant pour les sciences que pour nous ? C’est justement par respect pour les sciences et pour notre pratique que cette question m’importe, et que je vous propose de m’accompagner dans ce chemin de reconstruction.1

Et pour ce faire, je vous propose de réexaminer notre pratique sous la perspective de l’écologie des pratiques développée par Isabelle Stengers…

Quelques mots sur notre rapport aux sciences

Pour nous qui nous sentons appartenir au monde canin en positif, “la science” tient une place particulière. C’est bien normal, puisqu’historiquement, c’est en s’appuyant sur les sciences comportementales, puis sur l’éthologie, qu’a pu émerger, au sein du monde canin en général, un mouvement prônant l’éducation positive en opposition aux méthodes dites traditionnelles (ou coercitives). C’est en mettant en valeur le fait que les sciences comportementales ont montré que la punition (et la violence encore moins) n’était pas nécessaire à l’apprentissage, que des praticien·ne·s ont pu développer une autre pratique, basée sur le renforcement positif, puis sur l’éthologie canine (on reviendra plus tard à l’opposition entre sciences comportementales et éthologie).

Mais pourtant, comme on l’a vu dans l’article précédent, ce rapport aux sciences n’est pas aussi évident qu’il n’y parait, et il est tentant de céder à l’illusion de penser qu’il est possible de pratiquer “de manière scientifique”, ou que la pratique du comportement canin “est une science”. Comme on le verra, l’écologie des pratiques est une perspective qui vise à faire honneur à chaque pratique pour ce qu’elle est, et à permettre de construire des rapports adaptés entre différentes pratiques, chacune en fonction de ses caratéristiques. En l’occurrence, en définissant correctement les tenants et aboutissants de notre pratique, nous allons pouvoir tenter de mettre en place un rapport constructif avec les autres pratiques qui nous entourent, dont les sciences, mais aussi par exemple la pratique vétérinaire ou la communication animale. En ce sens, les sciences sont également des “pratiques” : la façon dont les scientifiques produisent des connaissances est elle-même une pratique, qui répond à des règles, à des savoir-faires, qui nécessitent un apprentissage, des compétences, des questions qui importent, une manière particulière d’entrer en rapport avec le réel, etc2.

Lorsque l’on tentera de construire des rapports entre pratiques, certaines mises en rapport fonctionneront, d’autres ne fonctionneront pas, car certaines pratiques sont peu compatibles entre elles : ce n’est qu’en essayant de construire ce rapport qu’on pourra voir ce qui arrive à tenir ou pas (et oui, il est plus probable qu’on parvienne à construire un rapport qui tienne avec des pratiques scientifiques qu’avec l’astrologie, mais qui sait ? ).

Revenons à cette tentation du qualificatif “scientifique”… Cette tendance à la course à qui est le plus scientifique n’est pas aussi neutre qu’elle n’y parait au premier abord : elle est traversée par un système de valeurs, et est nourrie par une certaine frange du monde scientifique, en particulier les acteurs qui tirent bénéfice de se trouver eux-mêmes assez haut sur cette échelle de “qui est plus scientifique que l’autre”3. Tout en haut les Mathématiques et la Physique, puis les autres sciences “dures”, puis la Biologie (déjà moins scientifique car dépendant du Vivant, plus complexe et moins facilement purifiable expérimentalement que les neutrinos), puis les sciences humaines (dont la Psychologie, l’Ethologie, les Sciences comportementales, etc.), ne devançant que l’Astrologie et autres Sorcelleries.

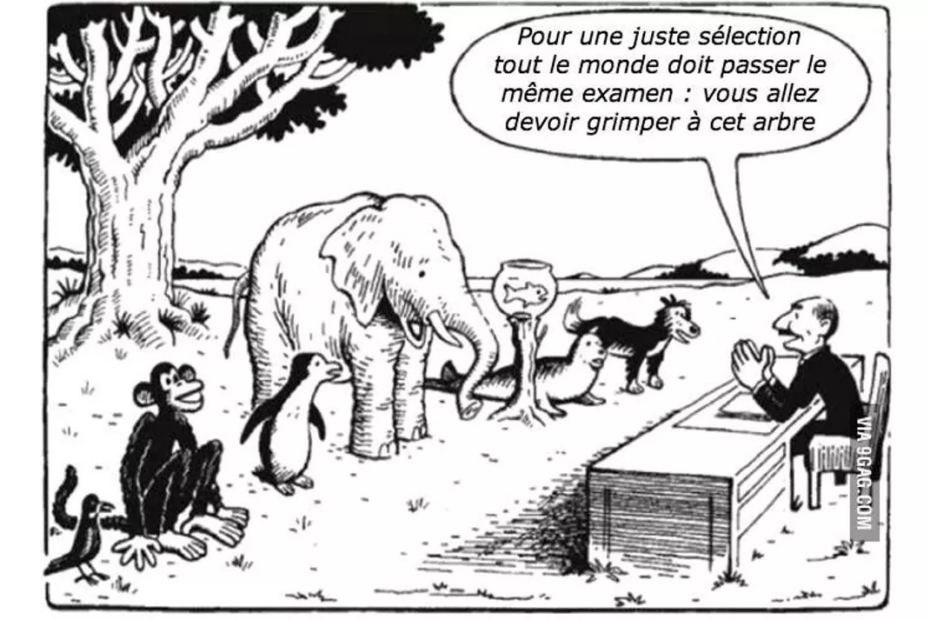

Or comme on l’a vu, une pratique scientifique et la pratique comportementale canine n’ont pas les mêmes objectifs, et n’ont donc pas le même fonctionnement, ni les mêmes critères. Au contraire, appliquer les critères d’une pratique à une autre pratique n’a pas de sens. Si on veut améliorer la vie de Mirza qui a peur du tracteur du voisin et qui est sans cesse en vigilance à cause des chats du quartier qui passent devant sa fenêtre, on ne va pas appliquer une “méthode scientifique” qui consisterait à emmener Mirza dans un laboratoire, pour gommer tout ce qui fait de Mirza un chien particulier, pour lui faire passer des tests au milieu d’autres chiens pour faire des statistiques sur la distribution de comportements dans cette population de chiens. On peut néanmoins bénéficier des apports de cette autre pratique, en l’occurrence les Sciences comportementales, pour construire un plan d’amélioration pour Mirza. Bref, il s’agit de pratiques différentes, avec des caractéristiques différentes, et justement, tout l’enjeu de ce article va être d’explorer ce que peut être une pratique, et comment elle peut dialoguer avec d’autres pratiques, sans pour autant se trouver dans un rapport hiérarchique biaisé où toutes les pratiques sont jugées selon leur place sur l’échelle allant de l’Astrologie à la Physique. Toutes les pratiques n’ont pas vocation à être jugées sur base des critères propres à la pratique des singes-physiciens. Ou comme le dit Isabelle Stengers : si on applique à un vase Ming un protocole qui n’est pas le sien, à savoir lui appliquer des tests de résistance des matériaux pour déterminer la force nécessaire pour le briser, on n’aura toujours rien compris à ce qu’est un vase Ming ou à ce qui importait à l’artiste qui l’a décoré.

Ce que je vais faire maintenant n’est en aucun cas un exposé d’une quelconque “vérité”. C’est une proposition, à vous de vous en saisir ou non selon qu’elle vous parle ou pas, de la compléter, de la retravailler, d’en faire ce que vous voulez, de vous la réapproprier. Je vais essayer d’explorer ce que pourraient être les caractéristiques de notre pratique, dans le but qu’on puisse s’y sentir appartenir, qu’on puisse regarder d’égal à égal les autres pratiques (dont les pratiques scientifiques) pour construire des choses ensembles, mais aussi avec un autre but, sans quoi cela n’aurait aucun sens : il s’agira que ces critères permettent que des personnes ne s’y reconnaissent pas sans pour autant se sentir insultées, à savoir les pratiquants de l’éducation traditionnelle. Pourquoi ne pas les insulter? Ce n’est pas pour protéger leur égo, bien sûr, mais c’est parce que c’est trop facile et même malhonnête de définir son propre groupe comme étant “celui qui fait bien et les autres sont des cons”. C’est une des leçons les plus importantes que j’ai apprises d’Isabelle Stengers : pour pouvoir bien définir notre appartenance, il faut toujours chercher comment la définir d’une manière qui ne soit pas insultante pour ceux qui n’y appartiennent pas. Parce que cela impose une réflexion fine et exigeante, qui soit digne de notre appartenance. On va voir si cette proposition tient, mais ça va être le pari : construire une description de notre pratique dans laquelle nous puissions nous reconnaitre, sans insulter ceux qui n’y appartiennent pas, et sans s’inféoder aux singes-physiciens (ou aux lémuriens-béhavioristes, en disant simplement “nous on fait du r+” : ce serait réduire tristement notre pratique à presque rien que de se baser sur une telle définition).

Cette exploration, je vais la faire à la lumière d’une lanterne particulière (et on pourrait réexplorer le même territoire autrement sous d’autres lumières, bien sûr !) : celle de l’écologie des pratiques d’Isabelle Stengers.

L’écologie des pratiques

Quand on pense “méthode scientifique”, on pense en général typiquement à une méthode consistant à formuler un modèle théorique sous forme d’hypothèse, construire un dispositif expérimental permettant de déterminer si les prédictions du modèle se vérifient, et ensuite valider l’hypothèse, donc le modèle. Cela nous donne un modèle permettant ensuite de réaliser des prédictions : si j’applique une force de autant de Newton sur mon vase Ming, il se brise. Cependant, dès qu’on s’intéresse d’un peu plus près à la diversité des disciplines, on est vite forcés de constater que toutes les sciences ne fonctionnent pas selon cette même méthode, pourtant, ce sont bien des sciences, qui construisent bel et bien des savoirs rigoureux.

A partir de ce constat, on peut soit considérer que certaines sciences sont plus scientifiques que d’autres, et établir une hiérarchie de scientificité des sciences… ou, comme le propose Isabelle Stengers avec l’écologie des pratiques (ou Bruno Latour, avec d’autres modèles, etc.), prendre chaque pratique au sérieux, en s’intéressant à ce qui importe à ces praticiens-là plutôt que de faire entrer un rond dans un carré en les sommant de démontrer qu’ils sont bien “scientifiques”, c’est-à-dire de démontrer qu’ils respectent bien LA méthode, et qu’ils savent monter aux arbres.

On donne alors de l’espace pour que les Biologistes puissent nous expliquer en quoi ils ne sont pas des Chimistes, et comment ils construisent leurs savoirs à eux, comment se construit leur rigueur à eux, quels sont leurs risques et leurs enjeux, et ce qui n’est pas négociable pour eux. Et par exemple, c’est comme ça qu’on peut comprendre pourquoi Sciences comportementales et Ethologie sont pratiquement en opposition l’une avec l’autre : ce qui compte pour les Sciences comportementales, c’est de purifier les particularités de l’animal individuel et même de l’espèce, au point que seuls les mécanismes d’apprentissage “universels”, ceux qui valent pour tout individu, peu importe son espèce, puissent apparaitre ; pour les Ethologues, au contraire, ce qui importe est de comprendre les interactions entre l’individu et son environnement (dont les autres individus de son espèce) dans toute sa complexité, c’est-à-dire, notamment, de comprendre justement ce qui différencie les espèces et même les individus au sein de l’espèce. Purifier l’individu de toutes ces différences serait justement une aberration pour l’éthologue, alors que pour le chercheur en sciences comportementales, c’est une exigence de sa pratique à lui.

Or, c’est à partir du moment où on comprend les différences entre les pratiques qu’on peut commencer à construire des ponts qui ont du sens. Si on a l’impression d’ “appliquer” directement “la” science, on ne voit même pas toutes ces questions, alors que ce sont elles qui font toute la richesse de ce qu’on peut construire. Si je vois tout comme des clous, même les vis et les vases Ming, rien ne m’empêchera de taper sur tout avec mon marteau, et de confirmer mon modèle, comme quoi le marteau, c’est universel, il s’applique à tout (toute ressemblance avec une certaine vision de l’ABA ou avec la théorie de la dominance ne serait pas fortuite) ! Si au contraire, je regarde mes clous à travers la vision du menuisier, et le vase Ming à travers l’oeil de l’artiste, je peux construire quelque chose qui rencontre les enjeux des deux pratiques : construire un piédestal en bois qui mettra le travail de l’artiste céramiste en valeur, chacun s’appuyant sur les forces de l’autre pratique et respectant ses enjeux propres.

Je vous propose donc d’explorer tout ce qui définit une pratique dans ce modèle, et je vais tenter de proposer une réponse (à casser, à affiner, à reprendre, à prolonger, bref n’hésitez pas à pousser la réflexion de votre côté si ça vous intéresse, et même à venir en discuter pour qu’on construise ensemble !) pour chacun de ces aspects définissant une pratique : les questions qui nous importent, les obligations que nous imposent la pratique, l’objet auquel elle s’adresse, et finalement les exigences adressées à l’extérieur. Mais avant cela, je vais commencer par parler un peu de la formulation que j’utilise pour nommer cette pratique, et pourquoi cette formulation-là…

© senscritique.com

Le monde canin en positif

J’utilise cette formulation (imparfaite) pour essayer de formuler le fait que la différence entre gardien·ne·s et professionnel·le·s est plus poreuse que jamais, que beaucoup de gardien·ne·s participent aux mêmes formations que les professionel·le·s (et inversement, beaucoup de professionnel·le·s se forment via des formations destinées avant tout à des particuliers), que cette différence n’est pas ausi marquée, par exemple, qu’entre psychologue et patient, médecin et patient ou avocat et client. De plus, l’interdisciplinarité fait que même le monde professionnel canin, en positif en tout cas, s’ouvre de plus en plus à d’autres professions que “éducateur comportementaliste”, qui se complémentent, parfois à l’initiative du ou de la comportementaliste ou parfois à l’initiative du ou de la gardien·ne qui construit son propre chemin et son propre réseau à travers tout ce petit monde (je pense notamment à Amandine, gardienne qui nous fait des résumés de webinaires en story, ou à Livia et Morgane, professionnelles donc l’activité est liée au monde canin sans être le métier d’éducateur/comportementaliste, ou encore à Valentine et Violette, gardiennes qui s’investissent dans un domaine hyper spécifique : la sensibilisation à la coupe des griffes des chiens). Mais que par-delà les différences entre disciplines et par-delà les différences entre gardien·ne·s et professionel·le·s (qui sont souvent aussi gardien·ne·s, et font parfois aussi appel à d’autres professionel·le·s sur des domaines dont iels ne sont pas spécialistes), tout ce petit monde se sent bien souvent appartenir à un même monde, et c’est cette appartenance que j’appelle ici, faute de mieux, “le monde canin en positif”.

Conclusion

Voilà donc toute la proposition que je fais ici : chercher à définir notre pratique, notre petit monde canin en positif, sur base d’une perspective qui nous permette à la fois de situer ce qui nous rassemble (ces questions qui nous obligent), ce qui nous est inacceptable (tout ne se vaut pas !), sans pour autant se soumettre à des critères qui ne sont pas les nôtres, ceux des singes-physiciens du dessin : en prenant le temps de fonder correctement notre pratique sur les bonnes questions, et pas en se laissant imposer celles des autres (”Démontrez que vous êtes scientifiques !”), on se rend du coup capables de pouvoir construire quelque chose de cohérent en dialoguant d’égal à égal avec les autres pratiques qui nous entourent (qu’elles soient scientifiques ou non) et de voir ce que chacune peut nous apporter. Et surtout, de construire avec inventivité et intelligence, le “comment” de cette relation entre pratique. Comment hériter des sciences comportementales alors que notre objet et nos obligations sont tout à fait différentes (on ne vise pas la connaissance, mais le bien-être, et on ne travaille pas avec un animal abstrait de ses différences, mais avec un agencement concret chien-humain-monde) ? Comment hériter à la fois des apports de l’éthologie et des sciences comportementales alors qu’elles sont, scientifiquement, radicalement opposées ? Comment construire un rapport qui ait du sens avec les vétérinaires, eux qui soignent l’animal clinique, biologique, quand nous, nous nous adressons à un être-en-relation dans une famille ? Toutes ces questions demandent à être reconstruites à chaque fois, en faisant le pari que si chaque pratique vient avec ce qu’elle est, on pourra construire ensemble quelque chose qui parvienne à tenir ensemble. Vous vous souvenez des jeux de ficelles ? C’est exactement de cela qu’il s’agit !

- Si ça vous intéresse, je vous invite à lire ce magnifique texte de Nietzsche : Les Trois Métamorphoses, qui parle de la nécessité d’acquérir des connaissances avec respect avant de pouvoir les critiquer, et ensuite seulement pouvoir construire quelque chose de sain et de solide ↩︎

- Voir l’article précédent pour une exploration de la façon dont une science particulière est une pratique, différente de la pratique de la modification comportementale canine ↩︎

- Comme avec tout système de valeur, il faut toujours se méfier de ce qu’en disent ceux (ou celles) qui en tirent les rentes… C’est ce qu’on avait déjà vu avec le cas de la Dominance : quand ce sont des hommes mâles qui défendent le fondement “naturel” du système “dominance” qui place les mâles tout en haut, il est vital de prendre leur discours avec un peu de recul… C’est ce qu’on appelle en philosophie un argument “pro domo” : un argument qui comme par hasard va dans le sens des intérêts de celui qui l’énonce. ↩︎

- Cette fabulation correspond aussi à la parabole imaginée par Friedrich Nietzsche dans le Gai Savoir :

« Que dirais-tu si un jour, si une nuit, un démon se glissait jusque dans ta solitude la plus reculée et te dise : « Cette vie telle que tu la vis maintenant et que tu l’as vécue, tu devras la vivre encore une fois et d’innombrables fois ; et il n’y aura rien de nouveau en elle, si ce n’est que chaque douleur et chaque plaisir, chaque pensée et chaque gémissement et tout ce qu’il y a d’indiciblement petit et grand dans ta vie devront revenir pour toi, et le tout dans le même ordre et la même succession – cette araignée-là également, et ce clair de lune entre les arbres, et cet instant-ci et moi-même. L’éternel sablier de l’existence ne cesse d’être renversé à nouveau – et toi avec lui, ô grain de poussière de la poussière ! » – Ne te jetterais-tu pas à terre, grinçant des dents et maudissant ce démon ? A moins que tu n’aies déjà vécu un instant prodigieux où tu lui répondrais : « Tu es un dieu, je n’ai jamais ouï parole plus divine ! »Si cette pensée prenait barre sur toi, elle te transformerait peut-être et peut-être t’anéantirait ; tu te demanderais à propos de tout « Veux-tu cela ? Le reveux-tu ? Une fois ? Toujours ? A l’infini ? Et cette question pèserait sur toi d’un poids décisif et terrible ! Ou alors, ah ! Comme il faudrait que tu t’aimes toi-même et que tu aimes la vie pour ne plus désirer autre chose que cette suprême et éternelle confirmation ! » ↩︎ - J’insiste sur cet aspect de fiction, car il n’est pas question ici de croire à l’existence d’une âme canine qui serait capable, hors de son corps, de réfléchir de manière totalement anthropomorphe, c’est-à-dire avec des capacités cognitives qu’elle ne possèderait pas lorsqu’on interagit avec le chien à travers son corps de chair. Certain·e·s croient peut-être à un animisme de ce type, mais cette croyance n’est en tout cas pas du tout nécessaire ici : on parle bien uniquement d’une fabulation qui ne sert qu’à rendre plus parlante une question éthique : celle de se sentir responsable vis-à-vis du chien des choix qu’on fait et qui le concernent. ↩︎

- Non pas que les sciences se fichent de l’éthique. Mais leur enjeu est la construction de connaissances, et dans ce cadre l’éthique n’est pas un but mais une limitation, respectée ou non (comme dans le cas des expériences horribles d’Harry Harlow sur la dépression). ↩︎