Dans l’article introduisant la Ritournelle comme approche, comme framework pour penser la dynamique entre besoin d’exploration et besoin de sécurité, j’ai brièvement parlé du Sanctuaire, c’est-à-dire le lieu le plus associé à la sécurité, celui où on se ressource, à l’abri du monde. Je vous propose aujourd’hui de faire un focus pratique sur cet aspect.

Comme on l’a vu, pour qu’un individu, chien ou humain, puisse se sentir suffisamment en confiance pour prendre du plaisir à découvrir de la nouveauté, il lui faut tout d’abord disposer d’un “chez soi”, d’un territoire sécurisé, un endroit où il se sent à l’abri de l’inconnu et où il peut se ressourcer, recharger ses batteries. Evidemment, on pense avant tout à un lieu physique, mais comme on l’a vu dans l’article sur la Ritournelle, ça ne se limite pas du tout à cela : il peut aussi s’agir d’un chez soi mental, comme lorsqu’on est occupés à faire une activité qui nous est famillière, où on se sent compétent·e et en confiance, ou encore un chez soi social, accompagné·e de personnes qui nous rassurent.

Cependant, dans cet article, je vous propose de nous concentrer sur le Saint des Saints, sur la partie du Territoire la plus intime, la plus profonde, le creux de la tanière, si vous voulez, c’est-à-dire l’endroit sacré qui représente plus que tout autre la sécurité et la protection par rapport au grand dehors. J’utilise à dessein la métaphore du religieux, non pas que je sois sujet à des délires mystiques, mais parce qu’il y a quelque chose de fondamentalement similaire dans le fonctionnement de l’individu par rapport à ce lieu : le Sanctuaire, c’est par définition l’endroit « sacré » par excellence, c’est-à-dire l’endroit qui ne peut remplir sa fonction que s’il est absolument à l’abri des agressions extérieures. S’il est « profané », si les dangers de l’extérieur parviennent à y pénétrer, s’il ne garantit plus une protection absolue à ceux qui s’y trouvent, il n’existe plus, il redevient un endroit comme un autre, sans sa force particulière. La référence au religieux est seulement une image pour faire comprendre quelque chose qu’on constate de manière bien réelle : quand un chien anxieux commence à se sentir à l’aise quelque part ou avec quelqu’un, la moindre trahison, la moindre intrusion d’un danger dans ce qui acquiert maintenant qualité pour lui de Sanctuaire, et c’est la panique, tout son monde s’effondre. C’est ça, ce caractère « sacré », sans qu’il y ait besoin de croire à je ne sais quelle transcendance : le lieu acquiert une force particulière qui ne tient que grâce à la certitude qu’on y est absolument à l’abri des dangers, et qu’on peut abandonner toute vigilance, et se laisser aller à se reposer.

Je vous propose donc ici d’investiguer cette question du point de vue de notre chien : qu’est-ce qui fait Sanctuaire pour eux ? Ou, à tout le moins, qu’est-ce qui s’en approche le plus ? Pour analyser cela, on va l’aborder sous l’angle le plus évident, celui de la relaxation et du sommeil, c’est-à-dire les états que permettent le fait de se sentir en sécurité et de se laisser aller.

Puisqu’on ne peut pas les interroger pour qu’ils nous le disent (et parfois, même nous, humains, ne sommes pas tout à fait conscients de ce qui nous fait nous sentir plus relax), nous allons les observer.

L’importance du sommeil

Un sommeil de qualité est, comme chez l’humain, absolument essentiel pour le bien-être de nos chiens. Il permet de se ressourcer, d’intégrer les expériences de la journée, etc. A l’inverse, un sommeil de mauvaise qualité impacte notamment la gestion émotionnelle, qui est le point qui nous occupe dans cette série. Si vous voulez plus d’information sur l’importance du sommeil pour le chien, permettez-moi de vous renvoyer vers l’excellente publication d’Anaïs Allard sur Instagram :

Si vous avez des doutes concernant la qualité de sommeil de votre chien, je mets à votre disposition ci-dessous un questionnaire qui a été validé scientifiquement pour évaluer cet aspect. Le questionnaire n’existant actuellement qu’en Anglais, je vous en propose une traduction qui, si elle n’est pas littérale, essaie de respecter au mieux l’esprit des questions. L’étude qui établit la validité du questionnaire ne donne pas d’indication sur son interprétation : on peut cependant estimer, vu les distributions statistiques reprises dans l’étude, que si votre chien totalise plus de 10-15 points à ce questionnaire, il serait intéressant d’en parler à votre vétérinaire et/ou à votre comportementaliste.

Première étape : photographier ou filmer notre chien quand iel dort.

Une fois qu’on disposera de plusieurs observations différentes, on va pouvoir commencer à comparer les différents instantanés et les placer sur une ligne allant du plus au moins relax : dans quel cas est-il le plus détendu ? Dans quel cas ses respirations sont-elles les plus longues, les plus paisibles ? Y a-t-il des moments où iel rêve ? Dans quelle position se met-iel lorsqu’iel est le plus détendu·e ? Non seulement cela nous permettra ensuite de mieux analyser les différences à la prochaine étape, mais ces références sont également fondamentales pour discuter avec notre vétérinaire et/ou avec notre comportementaliste. Il est possible, par exemple, qu’en voyant les différentes positions de dodo de notre chien, le ou la professionnel·le canin repèrera des éléments qui lui feront suspecter des problèmes sous-jacents qui seraient autrement passés inaperçus, comme des douleurs physiques ou de l’anxiété généralisée.

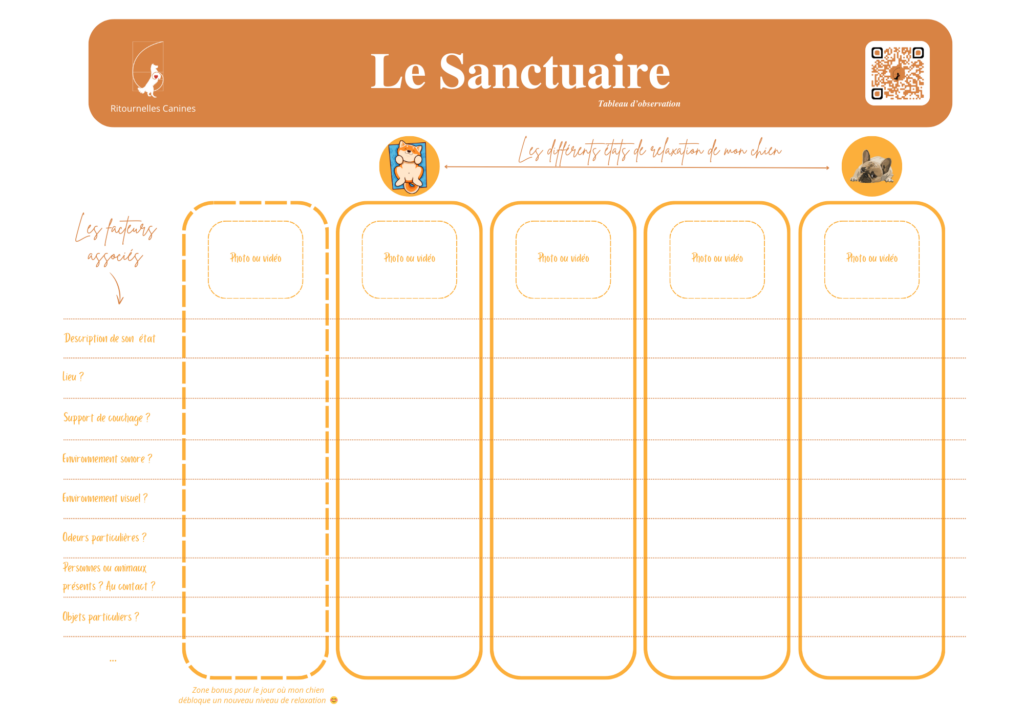

Si cela vous aide, voici un exemple de tableau à remplir. Il sera peut-être plus pratique pour vous de vous faire un tableau Excel / Google Sheet ou un tableau blanc Miro / Canva pour avoir plus de place et/ou insérer des photos et vidéos, mais à défaut ça donne déjà un point de départ. Chaque colonne est prévue pour y mettre une situation de relaxation différente (la nuit dans son dodo / la journée dans le canapé / dans le couloir sur le carrelage / …). Il est tout à fait possible que votre chien aille de lui-même s’installer dans un endroit qui est pourtant problématique pour lui (par exemple : un chien qui s’installe systématiquement devant la baie vitrée alors qu’il réagit à tous les chats qui passent dans son jardin), mais c’est justement intéressant de le noter : ils ne savent pas forcément naturellement ce qui est le mieux pour eux, et ça peut nous donner des indications sur des adaptations que nous pourrions mettre en place pour lui permettre une vraie relaxation sans vigilance.

Deuxième étape : analyser chaque point de référence pour repérer les similarités et les différences

Maintenant que nous avons plusieurs clichés, plusieurs situations à comparer, on peut commencer à les analyser.

Pour chacune des situations, on va chercher à identifier les éléments récurrents, et identifier ce qui est différent. Attention, vous verrez, certains éléments peuvent être trompeurs, mais ce n’est pas grave, à partir du moment où on s’est fait une belle grille d’analyse, on va petit à petit approfondir, notamment en en discutant avec notre comportementaliste qui va nous aider à y voir plus clair au besoin. A titre d’exemple, je vais donner plusieurs catégories d’éléments qu’on peut observer, pour guider notre regard. Ce n’est en aucun cas exhaustif, c’est seulement une invitation à entrainer notre regard à porter attention à toutes sortes de détails qui peuvent facilement passer inaperçu.

Ces catégories ne sont que des exemples d’aspects intéressants à observer : il se peut très bien que j’en ai oubliées… L’important est d’être dans une démarche où on cherche à observer et à repérer des éléments qui sont pertinents pour notre chien alors que nous n’y portons pas naturellement attention

Troisième étape : passons à l’action

Inévitablement, cette observation nous aura fait prendre conscience d’éléments auxquels nous n’avions pas prêté attention auparavant… et une fois que notre attention aura été attirée par ces points, nous ne pourrons plus ne plus les voir. C’est donc tout naturellement que nous allons commencer à y réfléchir, et à voir ce que nous pouvons adapter pour aider notre chien à mieux se relaxer, et donc à mieux se ressourcer. Si on a repéré, par exemple, qu’iel dort mieux lorsqu’iel n’est pas constamment en train de surveiller ce qui se passe par la fenêtre, ou lorsque la télé est éteinte, nous allons presqu’inévitablement prendre ces éléments en compte à l’avenir.

Evidemment, il n’est pas toujours possible d’adapter entièrement notre maison et notre style de vie à notre chien, mais tout petit changement peut apporter des bénéfices, donc autant ne pas s’en priver. Peut-être que je pourrais mettre un casque audio pour regarder la télé et que mon chien a besoin de dormir ? Peut-être que ce n’est pas possible, par exemple parce que plusieurs humains regardent le film ensemble, mais peut-être qu’à ce moment-là je pourrai essayer de déplacer le coin dodo de mon chien à un endroit plus éloigné du bruit, et voir si cela lui convient mieux ? Evidemment, plusieurs facteurs entrent en jeu, et peut-être que mon chien a besoin d’être près de moi, et qu’il préfère subir le bruit que d’être dans une autre pièce… mais ce sont des points qui peuvent en tout cas pousser à la réflexion.

De même, la magie de l’apprentissage par association (aussi appelé conditionnement classique, pavlovien) fait qu’il peut être possible de créer ou de renforcer l’association entre certain stimuli et le sentiment de sécurité ou la relaxation. On peut par exemple travailler à associer une musique spécifique ou une odeur spécifique au calme, voire travailler les routines qui amènent la relaxation (on reparlera plus en détail de ce point dans un prochain article). C’est un chouette travail à envisager avec votre comportementaliste, car c’est un puissant outil pour le travail de fond, qui apportera des résultats solides et importants sur le long terme, qui influenceront indirectement beaucoup d’autres problématiques.

Au-delà du Sanctuaire “dodo”

Comme indiqué au début de l’article, les éléments qui font “sanctuaire” pour un individu ne se limitent pas au dodo la nuit dans sa maison, même si ça reste le premier et le principal poste à analyser, parce que c’est logiquement l’endroit où il devrait pouvoir avoir le sommeil le plus long et le plus réparateur. Cependant, si vous vous souvenez de l’article principal sur la Ritournelle, ce que j’appelle ici le Sanctuaire n’est pas tout le Territoire : c’est son coeur, au plus profond, au plus intime, mais le Territoire, donc tout ce qui est connu et donc rassurant et qui donne la force de prendre plaisir à l’exploration, est bien plus vaste.

On peut donc appliquer le même type d’analyse à d’autres contextes, comme ce qui se passe en balade (si vous avez lu l’article sur Daylio, c’est la même logique qu’on y applique : recueillir des données pour identifier les facteurs qui influencent la Ritournelle de notre chien, c’est-à-dire sa capacité à prendre plaisir à explorer, ou au contraire ce qui le met en insécurité émotionnelle et le fait réagir). On peut du coup identifier de la même manière des lieux où notre chien se sent en sécurité, des relations qui le mettent en confiance (la présence de tel humain ou de tel chien par exemple), des routines qui l’aident à se sentir mentalement “chez soi” parce qu’elles créent de la prévisibilité, etc.

J’espère que cet article vous aura inspiré, et vous aura donné envie d’observer cet aspect du monde de votre chien !